皆さんが「今の職場で働く」理由は何でしょうか?

「給料がいいから」

「定時で帰れるから」

「たまたま内定をもらったから」

「やりたい仕事だったから」

など、人によって理由は様々ですが、「生活のために仕事をしているし、今後も続けていく」という人が多いのではないでしょうか。

一方で、発達障害がある人の中には

「面接を何度も受けているのに、ぜんぜん内定をもらえない」

「せっかく仕事を始めても、いつも数か月でやめてしまう」

という人が多い傾向があります。

発達障害と仕事の関係について、「できる仕事」と「やりたい仕事」という視点から考えてみたいと思います。

そもそも、働くってどういうこと?

まずは、そもそも働くって何なのか、働くためには何が必要なのかを整理したいと思います。

「労働者」は「雇われて働く人」「労働者を雇う人(会社)」「フリーランス・個人事業主」の3者に分けることができます。

圧倒的に人数が多いのは「雇われて働く人」ですね。

では、「雇われて働く人」が仕事をするために必要な条件は何でしょうか?

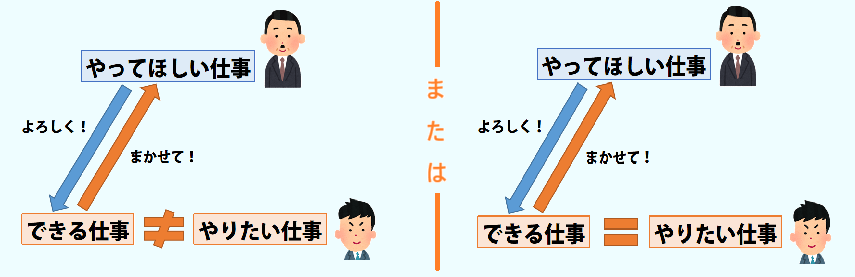

図にすると、次のようになります(パターン1)。

「労働者を雇う人」には、「労働者にやってほしい仕事」があります。

「雇われて働く人」には、「その人の能力でできる仕事」と「興味がある・やりたい仕事」があります。

会社などに雇われて長く働くためには、「やってほしい仕事=できる仕事」であること、働く人が「できる仕事」で職場に貢献することが必要です。

「やってほしい仕事=できる仕事=やりたい仕事」になると最高ですね。

天職です。

一方で、内定がもらえない、または仕事が長続きしないケースでは何が起きているでしょうか?

(パターン2、3、4)

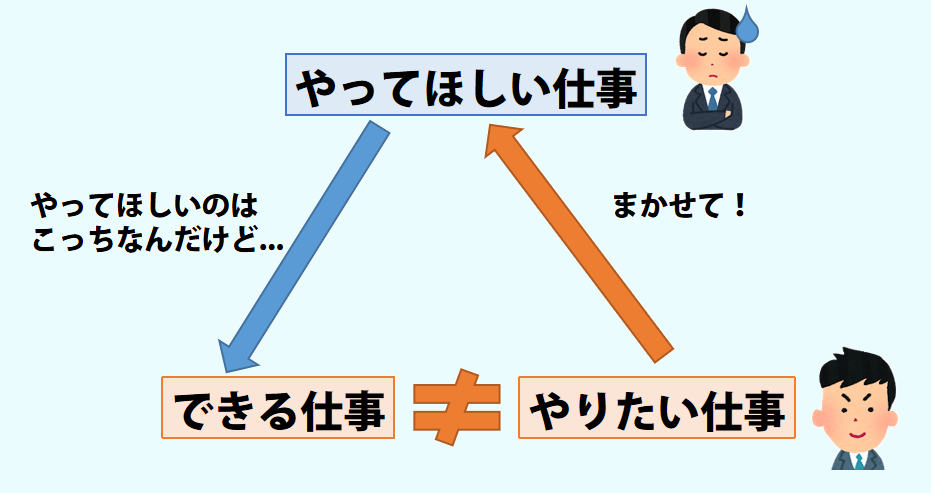

パターン2は、「労働者を雇う人」は「できる仕事」をやってほしいのに、「雇われて働く人」が「やりたい仕事」をやりたがる、というケースです。

例えば、会社側が「管理職としてマネジメントができる人を雇いたい」と思って面接をしている時に「僕は現場でバリバリ仕事をしたいです!」とアピールしても、採用されませんよね。

パターン3は「やってほしい仕事」と「やりたい仕事」は一致しているが、実際にその仕事をするスキルがない、というパターンです。

この場合、面接や書類選考などで「できる仕事≠やりたい仕事」だと会社側が気づいたら、採用されることはないでしょう。

もし採用されたとしても、「できる仕事≠やりたい仕事」ということは遅かれ早かれ気づかれます。

そうなれば、会社側にとっては「仕事ができない人を雇ってしまった」となりますし、働く人にとっては「頑張って働いているのに評価されない、なぜか空回りしてしまう」という状況になってしまいます。

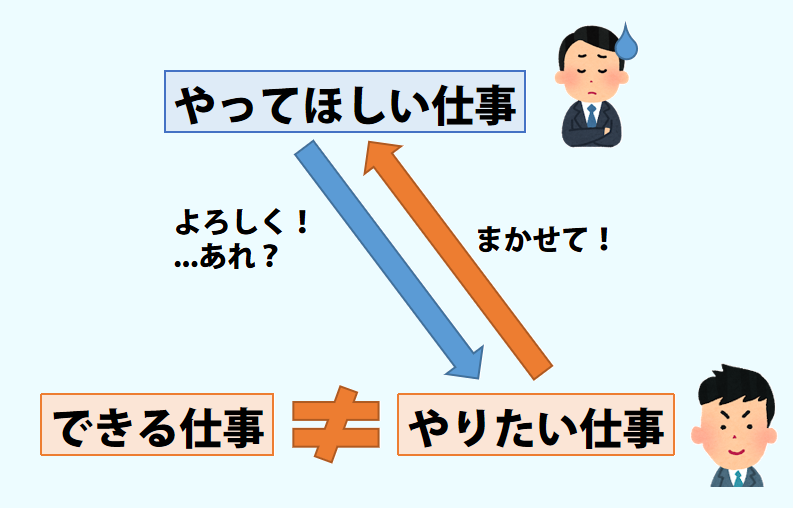

パターン4は、会社側が「できる仕事」をしてもらうためにその人を雇っています。

働く人も「できる仕事」をしていますが、本当は他の仕事をしたくて今の仕事に対してモチベーションが上がらない、というケースです。

「生活のためには、今の状況でもしかたない」と割り切ることができれば、仕事は続けられるかもしれません。

ですが、「やりたい仕事」ができない状況に耐えられず、短期間で仕事をやめていろんな仕事を転々とする人もいます。

発達障害の特性と仕事

では、発達障害(特にASD)の特性がある場合、仕事をする上でどんな影響が出てくるでしょうか?

◎シングル・フォーカス、興味関心の狭さ

この特性は、「自分が興味のあること」しか目に入らない状態になりやすく、自分や周囲の状況を正しく把握することが難しくなることがあります。

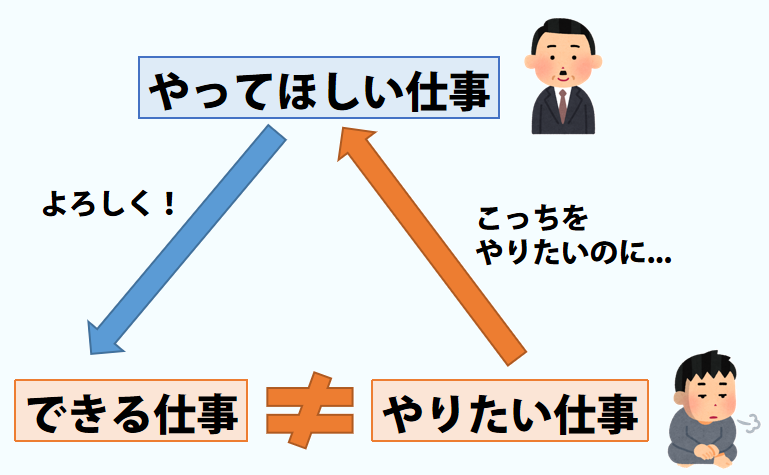

例えば、実際は「できる仕事≠やりたい仕事」なのに「やりたい仕事」をやることしか考えられず、「できる仕事」と「やりたい仕事」を混同してしまう可能性があります。

また、会社が「できる仕事」をやってほしいと期待していても、その期待に応えることより「やりたい仕事」をするほうを優先してしまうことが考えられます。

その結果、「やりたい仕事」を猛アピールしてパターン2やパターン3のようになってしまったり、「やりたい仕事」を諦めきれずパターン4のようになってしまいます。

「できる仕事=やりたい仕事」であれば何も問題はありませんが…

◎心の理論の弱さ

この特性があると、相手の立場や相手の気持ち・求めていることなどを察することが難しくなります。

そのため、パターン2のように、会社側が「やってほしい仕事」は何か?に気づかず、見当違いなことをアピールしてしまいます。

もし「やってほしい仕事=できる仕事」だった場合でも、アピールのしかたを間違えたせいで不採用なんてことになったら、もったいないですよね。

◎白黒思考

この特性があると、物事を「正しいか間違っているか」というように2択で考えてしまいます。

そのため、

「この仕事はやりたい仕事ではないけど、給料は高いしもうしばらく続けようかな」

というようにトータルで考えることができず、パターン4のように

「やりたい仕事ができないなら、こんな会社辞めてしまえ!」

とやけを起こしてしまう可能性があります。

今回は「できる仕事」「やりたい仕事」という視点から、発達障害と仕事の関係について書いてきました。

ですが、発達障害がある人の中には、他の部分で「働きにくさ」を感じている人もいます。

その点については、追々他の記事で書いていければと思います。

次回は、「やってほしい仕事」「できる仕事」「やりたい仕事」のすれ違い(パターン2,3,4)をどう解決すればいいかについて考えていきたいと思います。

コメント