今回のテーマは「感覚統合」。

発達障害児の療育を考えるうえで、とても大切な考え方です。

この記事では、感覚統合をよく知らない方向けに、どんな考え方なのか簡単にご紹介できればと思います。

発達障害=感覚調整障害

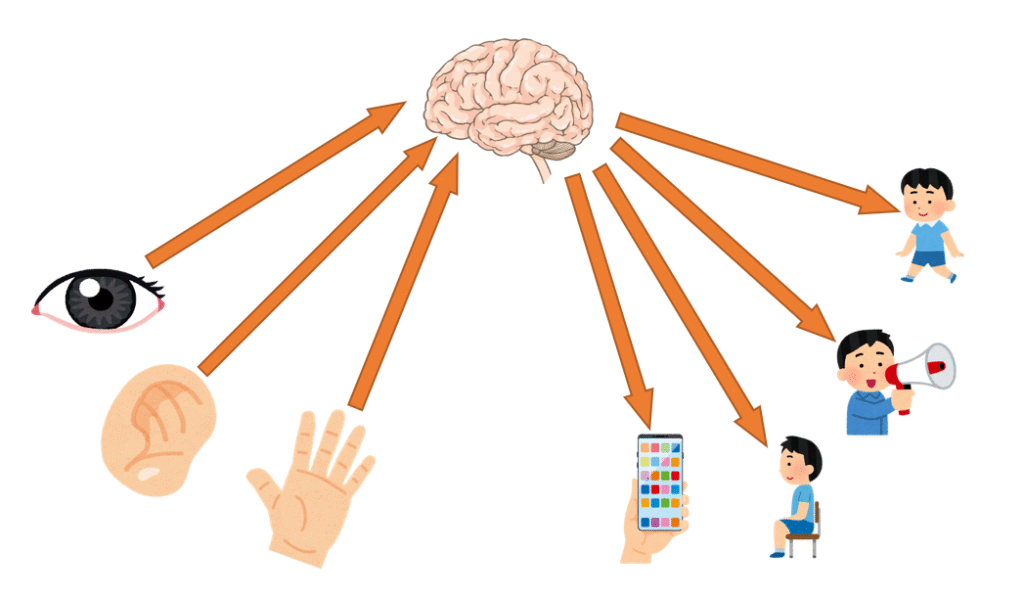

ヒトには、視覚・聴覚・触覚など、様々な感覚を受け取る仕組みがあります。

受け取った感覚は脳に伝わり、伝わった感覚をもとに、ヒトは歩く・話す・座る・持つなどいろいろな行動を取ります。

ほとんどの人は、「程よく感覚を受け取り、ちょうどいい行動をする」ということができます。

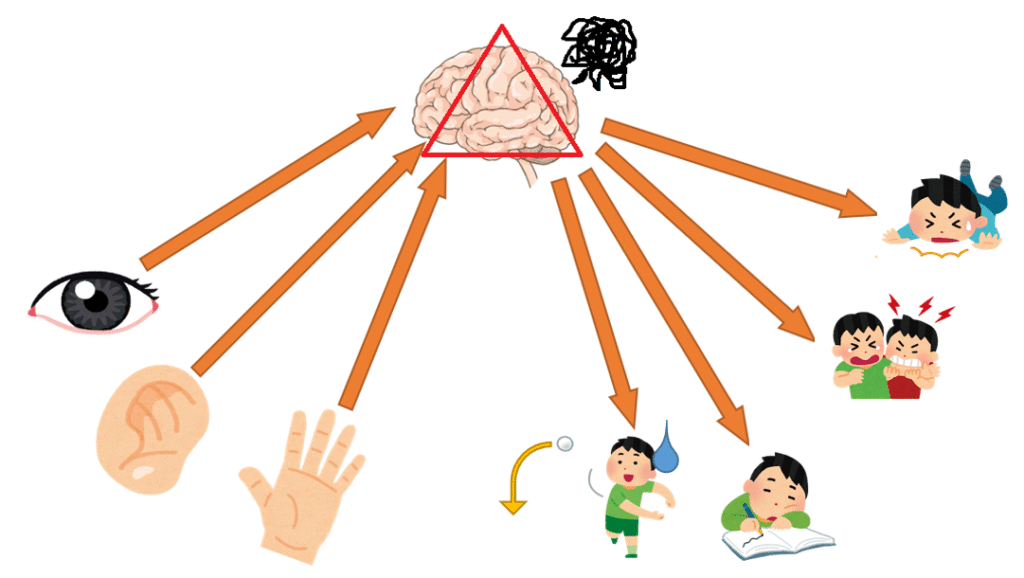

ですが、発達障害がある人は脳の中で「感覚の受け取り方」のエラーが起きてしまい、思い通りに動けなかったり、周りの人を困らせたりしてしまうことがあります。

「感覚の受け取り方」にエラーが起こるため、発達障害を「感覚調整障害」と言うこともあります。

では、具体的に、どんなエラーが起こりやすいのでしょうか?

「感覚の受け取り方」のエラーとは?

「感覚の受け取り方」のエラーには、次の2つがあります。

①感覚過敏…受け取った感覚の大きさが10なのに、100や1,000の大きさに感じてしまう。

例)明るい場所が苦手(視覚過敏)、大きい音が苦手(聴覚過敏)など

②感覚の低反応(感覚鈍麻)…受け取った感覚の大きさが10なのに、0や1の大きさに感じてしまう。

例)見た目の変化に気づかない(視覚の低反応)、けがをしても気づかない(触覚の低反応)など

ヒトが感じ取れる感覚には次のようなものがあり、それぞれに「感覚過敏」「感覚の低反応」という状態があります。

どの感覚が過敏か、低反応かは、個人差があります。

◎視覚…目で見た情報を脳に伝える。

◎聴覚…耳に聞こえた情報を脳に伝える。

◎触覚…触られた感覚や痛みを脳に伝える。

◎固有感覚…自分の体が「今どんな姿勢か?」「今どんな動きをしているか?」を脳に伝える。

◎前庭覚…動く速さや、体の揺れといった情報を脳に伝える。

◎嗅覚…鼻で嗅ぎ取った情報を脳に伝える。

◎味覚…舌で味わった情報を脳に伝える。

感覚統合のキホンのキ

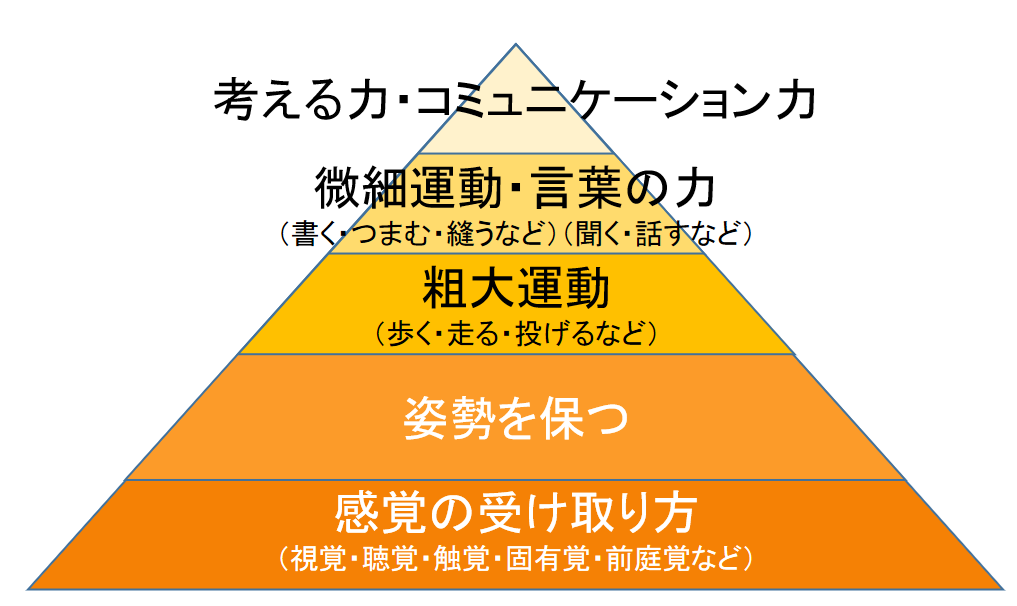

私たちは、普段の生活の中で色んなことを考えて行動したり、他者とコミュニケーションを取ったりします。

周囲の人に受け入れられる「ちょうどいい行動・コミュニケーション」をするためには、下の図にあるような様々な力が身についている必要があります。

発達障害と診断を受けるような子どもたちは、このピラミッドの土台「感覚の受け取り方」に偏りがあることが多いです。

土台がグラグラなので、当然その上に積み重ねていく様々な力もうまく積み重ねていくことができません。

そんな時、ピラミッドの土台をしっかり固めていくための方法が、感覚統合です。

発達障害の人の脳は、感覚の受け取り方にアンバランスさがあるのですが、感覚統合ではこのバランスを調整して、「身体の使い方」「考える力」「コミュニケーション力」を伸ばしていきます。

感覚統合でのアプローチの仕方は、大きく分けて2つあります。

①発達障害の人に直接働きかけて、「感覚の受け取り方」のバランスを整える。

②周囲の環境を調整して、発達障害の人も過ごしやすいようにする。

感覚統合で「環境の調整」が必要なのは、発達障害の人が落ち着いて過ごせるようにすることで、「感覚の受け取り方」のバランスを整えるためのアプローチに取り組む余裕が出てくるからです。

では、感覚統合でも特に重要な5つの感覚(視覚・聴覚・触覚・固有覚・前庭覚)について、詳しく見ていきましょう。

感覚①視覚

過敏な場合

困りごと…太陽や蛍光灯などの光がまぶしすぎる、目に見えるもの(特に動くもの)に反応し過ぎる、など

対策…苦手な刺激がない(少ない)環境にする。

例)カーテンを閉める、掲示物をシンプルにする、など

低反応な場合

困りごと…話している相手の表情が分からない、スポーツでボールを見て反応する(蹴る・打つ)ことが苦手、文字を読んだり書いたりすることが苦手、など

対策…「見る」ことが必要な活動に取り組む。

例)迷路、間違い探し、工作、キャッチボールやサッカーなどの運動遊び

感覚②聴覚

過敏な場合

困りごと…花火や子どもの叫び声、犬の鳴き声など、特定の音が苦手。

対策…苦手な音が聞こえにくい環境を整える。

例)イヤマフや耳栓を使う、苦手な音が聞こえにくい場所で過ごす、など

低反応な場合

困りごと…相手が話していることを、うまく聞き取れない。

対策…「聞く」ことが必要な活動に取り組む。

例)落ちた落ちたゲーム、船長さんゲーム、イントロクイズ、かるた、など

感覚③触覚

過敏な場合

困りごと…他者に触られることを嫌がる、シャワーを嫌がる、知らないものに触るのを嫌がる、など

対策…触り方の工夫(手のひらで・ゆっくり優しく・身体の端(手や足)から触る)、自分の手で身体に触って感覚に慣れていく、など

低反応な場合

困りごと…けがをしても気が付きにくい、手先が不器用、など

対策…色々な触感の物に触れる。

例)スライム、砂遊び、粘土遊び、工作、水遊び、調理体験、など

感覚④固有覚

過敏な場合

困りごと…筋肉に力が入りすぎて緊張状態になる、肩に力が入りすぎる、動きがぎこちない、など

対策…リラックスできる環境を作り、適度に力を抜けるようにする。

例)好きな音楽をかける、リラックスできる香りをかぐ、マッサージをする、など

低反応な場合

困りごと…姿勢が悪い、じっとしていることが苦手、運動が苦手、手先が不器用、など

対策…走る・跳ぶ・投げるなど、体を動かす遊びをたくさんする。

感覚⑤前庭覚

過敏な場合

困りごと…身体の揺れを感じ過ぎると身体に力が入りやすいため、緊張して疲れたり、気持ちが不安定になったりしやすい。また、トランポリンやブランコなど揺れを感じる遊びを嫌がる。

対策…本人が安心できる環境で、少しずつ揺れる動きに慣れていく。

例)安心できる人(保護者・先生など)と一緒に、好きな歌を聴きながら、揺れ方が小さい遊具、など

低反応な場合

困りごと…じっとしているのが苦手、グラグラと不安定なところに登りたがる、など

対策…跳んだり揺れたりする遊びをたくさんする。

例)トランポリン、ブランコ、平均台、スクーターボード、など

「感覚統合について、もっと知りたい!」という方には、こちらの本がおすすめです⇓⇓

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21538301&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2870%2F9784097252870_1_27.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c1982d1.4896f894.4c1982d2.73677695/?me_id=1388101&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmorittsu%2Fcabinet%2Fc-jzej-001-bk%2Fimgrc0086359738.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4910dd4f.5d18f619.4910dd51.9f93670c/?me_id=1375596&item_id=10000137&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Florelife%2Fcabinet%2Fbeauty%2F235%2F235lp_color_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c1993ed.3c89b704.4c1993ee.f4731870/?me_id=1201987&item_id=11327728&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Floupe-studio%2Fcabinet%2Fi-dbk%2Fdbk-0854.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c19a1c7.ce47e3b9.4c19a1c8.5cf5ae9e/?me_id=1341967&item_id=10014540&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fartloco%2Fcabinet%2Fitem06%2F10200set.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c19ac9c.d0d5ba0e.4c19ac9d.30e0bf8a/?me_id=1319583&item_id=10002456&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffarson%2Fcabinet%2F06706888%2Fimgrc0096354997.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c19b126.e504a931.4c19b127.0b075d58/?me_id=1320429&item_id=10000864&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftkms%2Fcabinet%2Ffitness%2Fst134%2F241203_slide01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c19b6c5.359e4811.4c19b6c6.f4bb47b3/?me_id=1403198&item_id=10000416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fichitastore%2Fcabinet%2F10765820%2Fmain1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=20435499&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3392%2F9784802613392_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4953af34.7b494e42.4953af35.2e691119/?me_id=1213310&item_id=21200365&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2098%2F9784537222098_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント